法玄師父攝 2025.03.21

中國早在春秋戰國時代就有玻璃器,但只是一些小的裝飾品,如玻璃珠之類,並無實用器物。真正的實用玻璃器,來源於西方。清代康熙成立造辦處玻璃廠,專門為皇帝生產玻璃器。宮廷建築上使用玻璃自元代開始,從清宮檔案記載,清初就有安裝「窗戶眼」的做法。清中期使用數量很大,但文物遺存卻不多見。玻璃作為一種新的建築材料,應用於中國傳統木構建築,逐漸取代了封護、採光性能都較之遜色的糊窗紙,更新了傳統建築的立面外觀。

玻璃簾

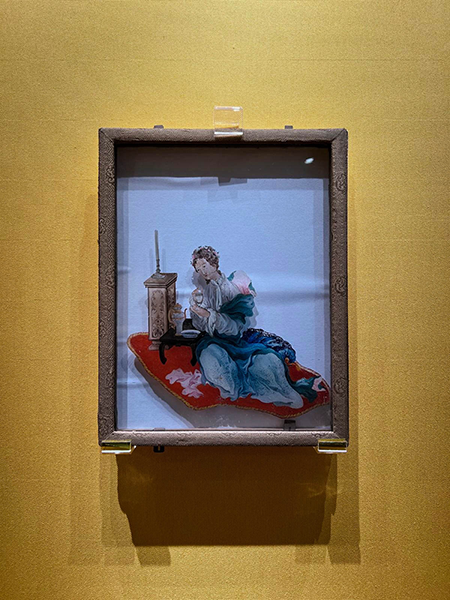

在清代乾隆時期造辦處《活計檔》中有「重華宮玻璃簾子」「戲樓下玻璃簾子」等語。在窗户外掛設捲簾以擋風、避光,常見於中國傳統建築的使用,而將彩色玻璃製成門窗又是西方的裝飾特色。玻璃在不同金屬呈色劑的加持下呈現出赤、橙、黃、綠、青、藍、紫的繽紛效果。

室內設計在古代被稱為內簷裝修。紫禁城的內簷裝修與今天尋常百姓自家新居裝修或舊居改造沒有差異,都是據生活習慣和流行風尚帶動。

從明代中後期始,源於姑蘇的室內裝鋪木板,再以硬細木家具充之的風尚風行全國,清代固定床張等家具位置更是引發了內簷裝修設計的革命。在清代大規模營建宮殿園囿的背景下,雍正、乾隆時期宮廷內簷装修有了自己的大舞台。 乾隆皇帝則影響甚至控制了宮廷室內空間規制和室內裝飾紋樣的選擇,將其禮制理念和個人審美好尚,施加於內檐裝修設計上。

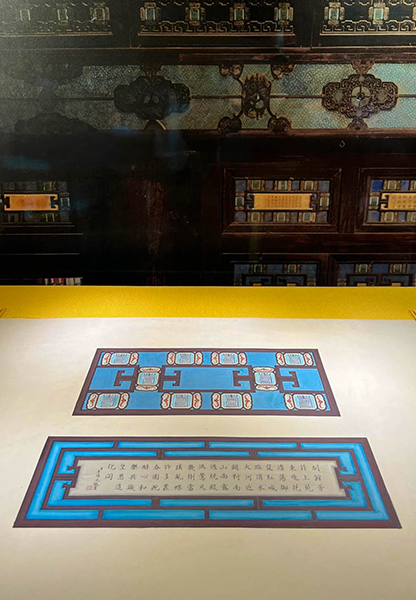

樂壽堂室內西次閣樓下橫楣子和簾架楣子

樂壽堂室內西次間隔扇的裙板和堂子

壽宮花園(乾隆花園)符望閣室內北面後板牆透窗

太和殿金片轂轆燕尾綠支條金琢墨岔角雲正面龍天花

彩畫是我國古代建築上極富特色的裝飾,用色彩,油漆在梁、枋、鬥拱、柱、天花板等處刷飾或繪製花紋、圖案乃至人物故事等,這些被繪畫出來的各色紋樣與圖案就是彩畫。覆蓋在建築表面的油滚彩畫,不僅對木構件起保護作用,更成為詢麗多彩的裝飾藝術。

「彩畫作」是紫禁城建築樑架和木構件的裝飾技藝。紫禁城的彩畫,主要以青藍墨綠的冷色調為主,配以朱、丹及金、黃等炫目的色彩。

在清代,對應建築的不同等級,官式建築彩畫發展出一整套成熟而複雜的規範,其紋樣、色彩、做法均已高度程式化。清代彩畫的繪製工藝精湛,涉及多種不同的工藝,包括製備顏料、製作譜子、瀝粉、刷製、貼金等,這些工藝需要遵從傳統規制,通過技術和藝術結合表現出來。

傳統彩畫顏料及工具

傳統彩畫顏料一般分為礦物性顏料和植物性顏料。常見的礦物質顏料如石黃、石青、石綠、朱砂等,植物性顏料有藤黃、脂、靛藍等。故宮建築彩畫顏料的使用大致分為兩個階段,明代至清代中期主要使用石青、石綠等礦物質顏料,但因開採不易,價值昂貴,清代中晚期開始逐漸被西方進口的化工顏料如群青、巴黎綠等取代。

粉尖子是瀝粉用的工具,是尖端有孔的管子,內裝膏狀瀝粉,利用它可以在畫面上描出隆起的花紋,其上再貼金箔,造成鮮明的視覺效果。

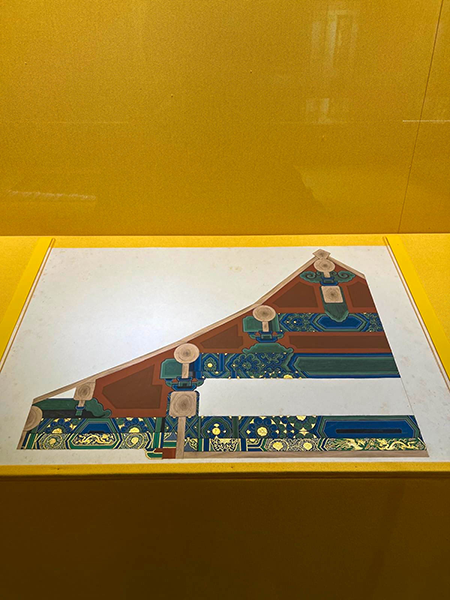

太和殿前簷檁墊枋和璽彩畫

金龍和璽彩畫在清代官式彩畫中屬最高等級,用於皇宮內重要建築,如前朝三大殿、養心殿、皇極殿等,主要特點是彩畫大線呈橫置“W”形。畫面中滿繪各種造型的龍紋,均用瀝粉貼金做法,華麗非常。貼金工藝也十分講究,使用兩色金箔,即含金量98%的庫金和含金量74%的赤金。

鍾粹宮正殿明間樑架空方心石碾玉貼金鏇子彩畫

鍾粹宮正殿頂棚以上樑枋大木彩畫分屬於明初、明末和清早期三個歷史時期,是其建築形制和功能演變發展的無價歷史見證。其中明代彩畫以青綠色為主色調,以旋花紋為主題紋飾,色彩柔和,靈動而雅致,是明代宮式彩畫的典範之作。

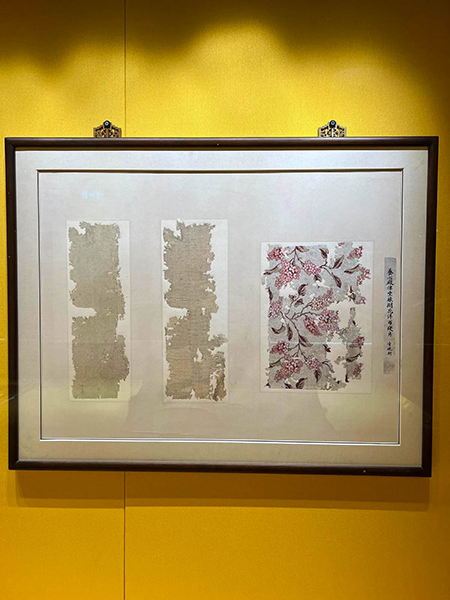

養心殿正殿西暖閣仙樓佛堂花洋布糊飾多層殘片

此款淺藍地海墁丁香花洋布糊飾於養心殿正殿仙樓佛堂一層西間,完成於光緒三十二年(1906)、本次展示了其中三個層次的殘片,裱糊底層為桑皮紙,中間層為網眼棉布,面層為花洋布。其紋樣色彩明麗、風格寫實,與清代內廷普遍採用的白紙及銀花紙裱糊風格迴異,為西洋風格裝飾手法。丁香花瓣粉紅色部位染料經檢測為羅丹明6G,是19世紀晚期才發明的化學合成品。

咸豐二年(1852)承造細料二尺二寸見方金磚

金磚是專供宮殿等重要建築使用的一種高質量的鋪地方磚。產自蘇州、松江等地。選料精良、製作工藝複雜。從選士練泥、踏熟泥團、製坯晾乾、裝窯點火、文火熏烤、熄火窨水到出窯磨光,往往需要一年半時間。磚成後由水路運至北京。因其質地堅細,敲之若金屬般鏗然有聲,故名金磚。

資料來源

澳門故宮文化遺產保護傳承中心

492 total views, 1 views today